القِبلة باتجاه باب (الحوش)، ووالدي على سجّادته، فكيف يمكنني الدخول دون أن يراني؟ أجتهد بالتلصص ثم التسلل بهدوءٍ حتى تكاد الأرض لا تشعر بخطوي.. كنتُ ألمح حرَكة عينه وأدرك انتباهه لي مع إظهاره عكس ذلك. وكانت ترنّ بأذني دعوته: ”اللهم أصلح نيتي وذريتي“.

أنجحُ بالوصول إلى فراشي، وما ألبثُ حتى أسمع أذان الفجر! كان يوقظني بلطفٍ -أحيانًا- قائلاً: ”صل وارجع ارقد“.. أنهض مرة وأتناوم مرّات، وإذا صلّيت ذلك اليوم، ما إن يسلّم الإمام حتى ألتفت إلى والدي في روضته ليراني، وكأني أثبت حضوري.. ثم أعود مهرولاً لأكمل نومي قبل المدرسة.

لا أنام طويلاً حتى أعاود النهوض للمدرسة، وبكل تأكيد لا آتي مبكرًا فهذا يقدح بمكانتي عند الطّلاب، قدومي دائمًا ساعة الطابور، وأدخل معهم وهم في خضمّ التمارين الصباحية، ولا أشاركهم ما يفعلون، وإنما كنتُ ألوّح بيديّ فقط كرئيس ناعس يجامل شعبه لحظة استقباله.

الحصّة الأولى -رياضيات في الغالب- أنام فيها حتى وإن لم أكن مرهقًا، تلك سنّة متّبعة. وكان أستاذ حسن (سوداني، رحمه الله) يحاول إيقاظي دون فائدة، ومرّة أحسست بيد تضرب كتفي فلا آبه بها ظنّا مني أنه أستاذ حسن، وإذ باليد تجذبني بشدّة فأرفع رأسي مغضبًا لأجد مدير المدرسة!

”عسى ما أزعجناك؟“، قال المدير ساخرًا، رددت: لا، دون أدنى مبالاة بخطورة الموقف، ولم تكن شجاعة مني بل بلاهة منقطعة النظير. طردني خارج الفصل، وسمّرني أمام مكتبه ثلاث حصص، وكان الوقت شتاء، ثم عفا عني فقفلت راجعا إلى فصلي. ومن غدٍ عاودت ذات الروتين، لا موعظة تنفع ولا عقاب يردع.

أولى ثانوي، كانت سنة حافلة، تاريخية بالنسبة لي، ولو وثّقت جُل أحداثها لظن القارئ أنني أنهب خيال يونس بحري لأخلق الدهشة في عقله! تلك السنة أجمع الأساتذة والوكيل والمدير على أن فصلنا -وكنا ٤٦ طالباً- بؤرة من بؤر الفساد. على أنني رسبت وأعدت هذه السنة إلا أنني كلما ذكرتها أبتسم..

من طرائف تلك السنة؛ أن معلّم الإنكليزي طردني من الفصل، وليس في هذا جديد، فالطرد خارج الفصل حادثة اعتيادية، الجديد أنني لما طُردت فوجئت باثنين من إخواني قد طُردا أيضًا من فصلهم! اجتمعنا في زاويةٍ نتشاور في أمرنا، وكان القرار أن يترك أخي الأكبر المدرسة ذلك اليوم.. وفعل.

وأحد الأيام طُرق باب فصلنا، وإذ بجندي ومعه الوكيل يطلبني بالاسم! لما نودي عليَّ حملق الجميع واتّجهت الأنظار إلي، وشعرتُ ساعتها بالزهو والتضاؤل في آن. خرجتُ وأركبني الجندي في المرتبة الخلفية وزملائي يتأملون من نافذة الفصل، ألقيت نظرة أخيرة عليهم كمجرمٍ يودِّع عصابته!

كان القبض علي بسبب حادثة خارج المدرسة لن أدخل بتفاصيلها، وكنت مظلوما لمن يهمه الأمر. لمّا عدتُ إلى المدرسة بعد ساعات، كان وقت الظهر، وقد انتشرت شائعة بارتكابي جريمة خطيرة. فلما دخلت المصلى ورأيت النظرات والإشارات والتهامس أخذتني هزّة غريبة، وكدت أسلك طريق إسكوبار بعد هذه الحادثة.

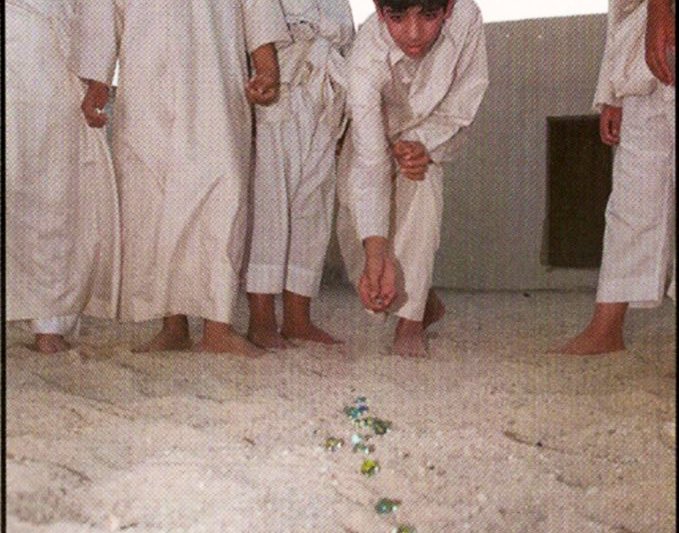

في طفولتنا ذقنا الحِرمان؛ فلم نكن نجد ما نشتهي، أو نحصل على ما نطلب، أو نمارس ما نحب.. كان علينا -لظروف الحياة وقسوة الواقع- أن نكون رجالاً ونحن نحبو. وحِرماننا كان سببا في فرحتنا العظيمة عندما نظفر بالهيّن وننال القليل. كنا نفني أنفسنا بالقناعة، قبل أن تكون كنزنا الذي لا يفنى.

في المدرسة الابتدائية كان المعلمون عندنا يضربون بكلِّ شيء متوفر لديهم؛ مسطرة ألمنيوم، خشب منجرة، سعف نخل، سلك كهربائي.. والعجيب أننا على كثرة ما نُضرب لا نتأدب ولا نتوب. ومع كثرة ما نالنا من الضرب لا أذكر أثراً نفسيا عطّل حركتنا وسلب بهجتنا وأفسد الحياة بأعيننا.

ومع قسوة أساتذة ذلك الجيل إلا أنهم كانوا يهلكون أنفسهم بتعلمينا. كنتُ فاشلاً في جميع المواد ولا فخر، عدا ثلاث؛ الخط، والتعبير، والإملاء، كنت موفَّقًا متفوّقا في هذه الثلاث أيما تفوّق وتوفيق، بل أنافس فيها أبناء الأساتذة، مما يستدعي العجب والحنق.

في الصفِّ الرابع الابتدائي كادت براءتي أن تموت وتدفن في ريعان شبابها. جاء أحد الطلاب بورقة ممزقة نهبها من مجلّة ما، وفيها صور لممثلات بلباسٍ خادشٍ للحياء والبراءة! وشرط علينا أن من يريد الرؤية عليه أن يدفع ريالاً! متأكد أنني رأيت ولست متأكدًا من دفعي له شيئا فلم أكن أملك نقودا.

في قريتنا لم نعرف (الدش)، هي قناة واحدة ولا نحرص عليها إلا وقت عرض الكابتن ماجد، أو بشار، ولاحقا ماوكلي. كنا نرى فوق بيوت الموسرين ذلك الصحن الأسود الكبير فنغبطهم، ليت لنا مثلهم. هكذا نقول لحظات، ثم نعود للقناعة، ونلهو مع أغنامنا التي نرعاها حول مضارب القبيلة.

كان والدي -رحمه الله- يحرص على تكلفينا ببعض الأمور الكبيرة، مرة كلّفنا -أنا وأخي- بالذهاب لصلخ الذبائح، فلما فرغنا من صلخها وأردنا القفول راجعين فطنا لفقدان رؤوس الذبائح! وهذه كارثة، فلمّا عدنا وجدنا من يضحك قائلا: لو رجعتم لوالدكم بدونها لوضع رأسيكما في الصحن عوضا عنها.

المطر كان متعتنا الخالدة؛ نراقب تحرّكات السحب، ونطرب لصوت الرعد، ونفرح بلمح البرق.. ننتظر قطرات الماء القادمة من السماء فنستقبلها بأرواحنا قبل أجسادنا. مرة كادت قريتنا العزيزة أن تكون ذكرى في سجلات التاريخ المجهول. سنة ١٤١٨-١٩٩٧ مطرنا مطرًا غزيرًا كاد أن يهدم البيوت ويهلك الحلال.

لم نرَ الشمس ٢١ يومًا، انقلبت الصحراء من حولنا إلى بحار، وأذكر مرة أننا الأطفال اجتمعنا لصنع سفينة لننجو بها كما فعل نوح عليه السلام، ولكنه قبل الطوفان ونحن بعده! وما إن انتهينا منها بعد جهدٍ وعناء ودفعناها في خضمِّ البحر واستوينا عليها حتى غرقنا جميعًا بعد جزء من الثانية.

كبرنا وجنحت بنا الأيام عن براءة الطفولة، وانتهبتنا أيادي الطيش، وبدأت معاناة أهالينا. ونعود من جديد إلى ذلك المشهد الأول، عودتي بعد منتصف الليل ووالدي -رحمه الله- على سجّادته. وهذا المشهد لكثرة ما يتكرر أضحى روتيناً يوميّاً، وهو يردد: ”الله يهديك يا ولدي“.

وقعت لي بعد ذلك أحداث جسام، ولم يكن بيني وبين الموت سوى لحظات، ولو كنتُ أستطيع السرد لفصَّلت ولكني مُكبَّل.. الشاهد أنني كلما نجوتُ من الخطر، أو خرجتُ من معضلة، أو سلمني ربي من قارعة؛ تمثّل لي والدي على سجّادته بعد منتصف الليل رافعًا يديه يناجي مولاه.

لن أحاول الخوض فيما لا أحبذ، ولكني لا أذكر سببا في هدايتي غير دعاء والدي -رحمه الله- في السَّحر. كنت بجانبه آخر لحظات حياته واضعًا يدي بيده، كان نبضه ضعيفًا، والدكتور يدخل مكرّرا علي: ادع له، وتشهّد بأذنه، فقلت: أفعل هذا من يومين.. اتركني معه.. صرفتُ الممرضات والدكتور.

أتأمل ملامحه المرهقة، وأراقب نزول الضغط ببطء.. لاحت في عقلي تلك اللحظات كل حياتي وذكرياتي معه في شريطٍ سريع.. فجأة توقّف النبض، وسَرَت برودة بجسمي ويدي بيده، تغيّر لونه.. صمت كل شيء. لم أبكِ! ناديتُ الممرضات والدكتور، وضعوا التخطيط يتأكدون غير مرة من الوفاة.

جلست أتأمله وهو مسجى، لم أبك! جهزته مع الممرضات مع إصرارهن أن أجلس، وقّعت على ورقة الوفاة؛ المكان والتوقيت والسبب. ثم جاؤوا لأخذه إلى الثلاجة ليبقى هناك حتى يصلى عليه غدا بمسجد الراجحي في الرياض. لما أقفلنا عليه الثلاجة وعدت إلى غرفته بالمستشفى.. انفجرتُ باكياً، شعرت بحرقة الفقد.

لستُ قاسي القلب، ولكني لا أذكر في حياتي أنني بكيت! في العقد الرابع وتكاد لحظات الدموع معدومة في تاريخي، أما الآن فالحال مختلف، بعد مفارقة والدي أصبحت عيني كريمة بالدمع بعد شُح، أبكي على أيسر المواقف، وتؤثر في نفسي أبسط المشاهد، لقد تغيّرت تمامًا.

رحم الله والدي رحمةً واسعة، كل ما أملك بفضل الله ثم فضله.. أعيش بصفاتهِ، وأُقدَّم لسمعته، وأقتاتُ على تاريخه. اللهم ارفع منزلته واجعل مثواه الفردوس.

مضى طاهر الأثواب لم تبقَ روضةٌ

غداة ثوى إلا اشتهتْ أنها قبرُ

هذه التغريدات نوع من الفضفضة فأرجو ألا تحمّل فوق طاقتها، والسلام.

مضى طاهر الأثواب لم تبقَ روضةٌ

غداة ثوى إلا اشتهتْ أنها قبرُ

هذه التغريدات نوع من الفضفضة فأرجو ألا تحمّل فوق طاقتها، والسلام.

جاري تحميل الاقتراحات...