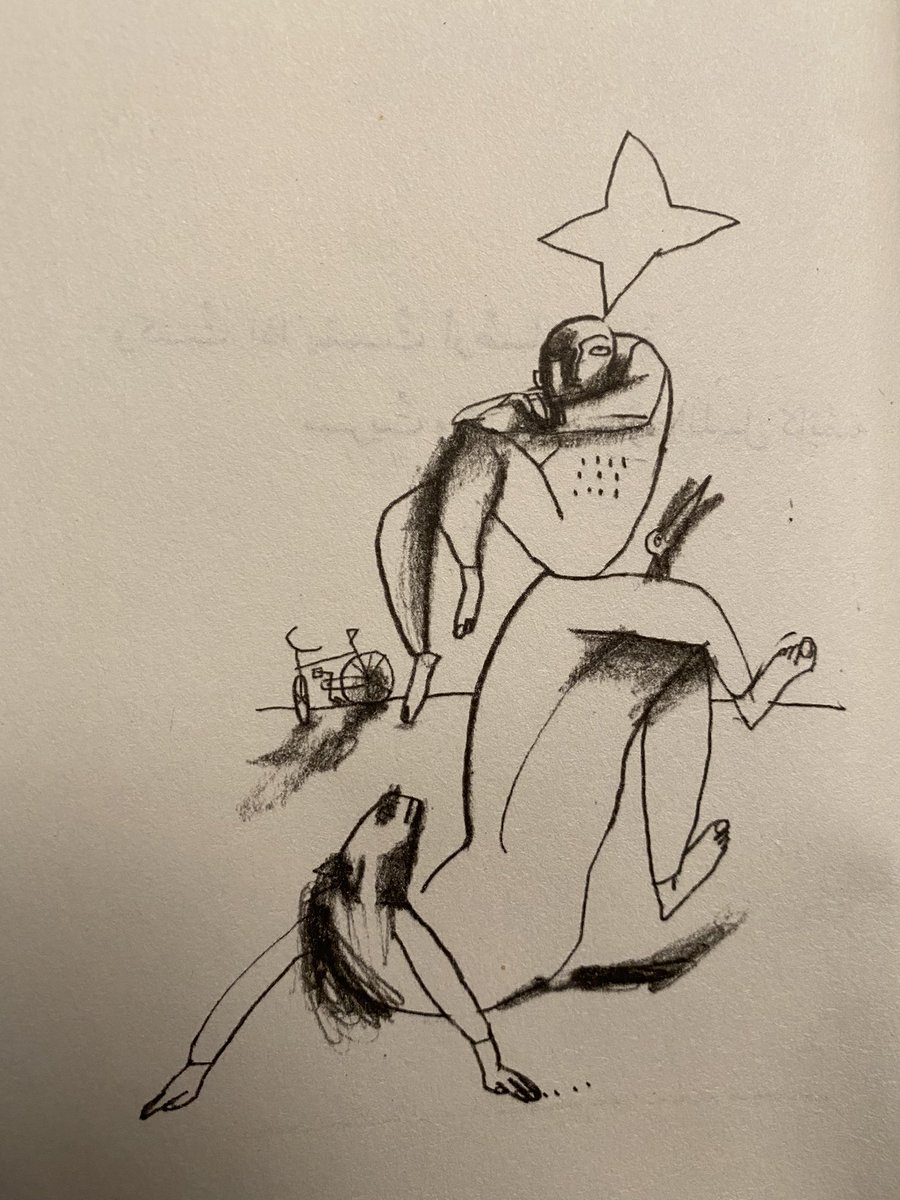

سأختار خمسة نصوص لأعلّق عليها، لكن قبل أن أبدأ أحب أن أشيد برسومات وليد طاهر، فمن النادر أن تقرأ ديوان شعر تتحاور فيه القصائد والرسومات بهذه الدرجة من الانسجام والفهم. كنت مفتونًا بالتكامل ما بين قصائد تيد هيوز ورسوم ليونارد باسكن في «غراب» فإذا أنا أمام فريق مصري لا يقل إبداعًا.

تشكِّل العلاقة بين الشاعر وحصانه ثيمة أساسية في الرسومات، ثم تُضاف عناصر هوائية كالطيور، ومائية كالأسماك، وترابية كالدرّاجة. أدرك طاهر أنّ علاقة المتنبي بحصانه حين يحزبه أمر فيركبه، تشبه علاقة رخا بالمتنبي حين يفتح ديوانه هربًا من الراهن، عندها فقط يمكن التحوّل ما بين المنازل.

لاحظ كيف أحالت حركات المتشاجرين إلى إيقاع دفّ، ثم كيف أحالت استدارة الدفّ إلى قمرٍ في مفازة. هذه الانتقالات لا تجري اعتباطًا، فالشاعر يريدك أن تتصوّر معركة كاملة على الطريقة القديمة: رماحًا وصهيلًا ودماءً وقفرًا ومفازات، ثم تتكشّف القصيدة فإذا بالمعركة تجري بالكامل على الفيس بوك!

لقد مضى زمان خوض المعارك بالعوالي والمُرّان، فإذا بسوح الوغى تُستبدل بالمقاهي، وإذا بقراع الأسنّة والسيوف يتحوّل لكمات وركلات، ثم يمضي كل هذا، فإذا بالمعركة تُخاض بالكامل وراء شاشة، على تويتر أو الفيس بوك. أبطالٌ جدد، يدّعون نفس المجد، وينطوون على نفس الحقد، لكنّ أنيابهم طباشير.

النص على تميّزه لا يخلو من هَنات. فمثلا حين يقول: لو قارنتِ كلامنا إذّاك بمن مشى البحر نحوه إلخ.. مهما حاولت استمراء (إلخ) ستغص بها. تعلم أنه وضعها كي يؤكد على جعجعة المتنبي اللامنتهية وكيف تهون مقارنة بنزق رفاقه، لكنّ تدفّق قصيدة النثر أساسي، فكيف وهي تتهادى بلا عَروضٍ يسندها!

قل مثل ذلك في شرحه كلمة (أطوي) وكيف انقطعت الموسيقى وأهان المخاطَبة ثم القارئ حين افترض حاجتهما إلى شرح. قل مثل ذلك أيضًا في بعض التراكيب، كقوله: "كانت فترينةً بخسًا" والنشاز الناتج عن تباين الصفة والموصوف من حيث التذكير والتأنيث. لكننا نغفر كل ذلك من أجل لمعة معدن في مفازة.

لا أدري أين تقع البلدة ذات الزُهمة بالضبط، لكنّ دراسة رخا في جامعة هُل في إنجلترا، والدهاليز الثلجية التي يصفها، كل ذلك يقترحانها مسرحًا للمشهد البارد الذي يصفه النص. عشر علب سجاير غلواز أزرق في المطر، والجسد الذي يمكن احتضانه على بعد خمس ساعات. مطلعٌ رهيب لا أملُّ تمثّله.

ها هنا طالب آداب يذرع الطرق ما بين مكتبة جامعته ودكاكين التبغ، يتطلّع في معروضات المتاجر وقد استشعر الفاقة وامتلأ بالخيبة دون أن يجد من يرثي له أو يحدّثه. لا جَرَمَ لو انقسم نصفين وقال مخاصمًا: هل هذا ما ساومت أهلك لأجله؟ ثم حين يشعل سيجارة علّها تدفئه يزلق بين بلاطتين.

لعلّك لاحظت استعارة رخا من معجم المتنبي وكيف بثّ ما استعاره في تضاعيف لغته اليومية: فلوات مكتبة الجامعة، يستنبح قومًا لا كلاب لهم، البيرة المراقة غَمْرًا. ترحّب نصوص رخا بالمتنبي ضيفًا عزيزًا وحضورًا مهيبًا لكن على شرطها: لن تلبس عباءةً وطرطورًا لأجله، إنما ستلبسه جينزًا ونظارات.

ثلاثون سنة وأنا لا أعرف أنّ الضعن يعني الذهاب، ولا أنّ حرقة القلب رغاء ناقة انقضى مقام صاحبها في صدري. مطلع مليح، أكاد لفرط ملاحته أتغاضى عن الجملة القلقة التي جاءت بعده، ولو كنت صاحبها لشطبتها واستأنفت: أن يعلق النَفَس في الحلق وتبتلّ النواصي، ويكون كل شيءٍ، كل شيء لأجل عينيكِ.

بعض المعاني لا يفنى لفرط حلاوته، كأنه كأس كافور التي عناها المتنبي: "أبا المسكِ هل في الكأسِ فضلٌ لشاربٍ"، مثل ذلك يُقال في ناقة رخا التي انقضى مقام صاحبها، ما إن غادر ذلك المعنى حتى عبّ منه مرّةً أخرى: منذ الرابعة عشرة يا حبيبتي وفي قلبي دابّةٌ مبهورةٌ منخاسها شوقٌ قديم. بديع!

جديرٌ بالذكر أنّ كل نص في الكتاب يستجيب لبيت للمتنبي. هذا النصّ مثلًا هو جواب لقول أبي الطيب: إذا كان مدحٌ فالنسيب المقدّمُ * أكلّ فصيح قال شعرًا متيّمُ؟ ماذا يعني أن تكون شاعرًا؟ هل تسلم عنقك طواعية لأصفاد العشق لا لشيء إلا كي تقول الشعر؟ يا لهم من مخلوقات غريبة، هؤلاء الشعراء!

ماذا قدح هذا التغيّر المفاجئ؟ رؤية حبيبته السابقة فوق شاشة إعلانات، هكذا فجأة ودون تحرّز، فإذا بتيار من الصور والذكريات يدمدم، يتبعه تيار آخر من الحسرات والخيبات. ثم تبلغ المفارقة ذروتها حين يركب سيارته الحقيرة ويقارنها بحياتها المتخيّلة الفارهة. لا جَرَم لو نسى حياته في المقهى!

بثّ رخا إشاراتٍ متفرّقةً عن علاقته الملتبسة بالماء في نصوصه: كاد يغرق في حمام سباحة في طفولته. تصالح معه في الأربعين وصار يعوم، لكن أفكار الموت لم تغادره وهو يغطس. ثم يكتشف أخيرًا -والفضل للمتنبي- علاقة الغمام بالديم، فإذا بالمطر يتفصّد منه بدل أن يغرقه؛ نهاية متقنة لخيوط عدّة.

لكنّ تلك النهاية الناقعة بالماء تتضاءل مقارنة بالمشهد البارع والداجن لشاعرنا وهو يغسل الصحون في غيابة المطبخ. لم أستخدم "داجن" عبثًا، بل استعرتها من رخا الذي تحاماها أثناء حديثه عن أعماله، بينما لم يتورّع عن تسمية الناشرين "تجار دواجن". لا، لن يكتب أعمالا داجنة ولو أراد الناشرون.

ورغم رفضه المعلن للتدجين إلا أنّ منظره وهو يغسل الصحون ويرتّبها يكاد يصرخ بالكلمة. السجائر الرامزة للتمرّد هجرها من أجل أبنائه. حياة الليل الصاخبة تركها من أجل صحته. رفاق الثورة خاصمهم. الأدب الكلاسيكي يقرأه. وها هو الآن يغسل الصحون ويضع الملاعق بهوس إزاء السكاكين. ترى كيف سيشعر؟

لكن رغم ثورته المتجذّرة، ورغم حاجة قلبه إلى هدوء، ورغم الخسارات ذات الوقع، ورغم الذكريات في المرآة، هنالك حدسٌ يخبره أنّ هذه التحوّلات قد تكون للأفضل، أنّ أهدى الطريقين ما يتجنّبه المرء، أنّ هذا التدجين تربيةٌ إسبارطية، أنّ لا شيء أصعب ولا أثمن من امرأةٍ ورجل يتحوّلان والدين.

مهما حدّثتك عن ولعي بالنصّ لن أوفيه حقه. ها هنا صورةٌ حيّة ودقيقة ونابضة للإنسان الحديث، وخيبات الإنسان الحديث، وحياة الإنسان الحديث. إنها صورة تعجز القصيدة الكلاسيكية -بشقّيها العامودي والتفعيلة- عن أدائها أو حتى مقاربتها، من هنا تأتي حاجتنا الماسة إلى قصيدة النثر.

لكنّ النصّ في كفّة، ونهايته في كفّة أخرى. ففجأة، وسط هذا الجو الخانق من النظام والرتابة والنظافة والإذعان والخمول يستيقظ خيال الشاعر. إنه آخر معاقل الثورة، والجزء العصيّ على التدجين. يستيقظ الخيال ويلتفت إلى الآنية التي ستتلطخ مستقبلا، فإذا بها تتشكّل أشجارًا وأزهارًا وفوانيس.

وإذا بتلك الصحون التي كادت تخنقه برتابتها تتحوّل طيورًا خرافية وتحلّق وهو متشبّث بها كما يتشبّث السندباد ببراثن العنقاء. إنها صورة تتفوق على إيكاروس في طموحها، وعلى السندباد في جموحها، وعلى أليس في بلاد العجائب من حيث الاستحالة، لكني أصدّقها وأهبها قلبي كما لم أهب أسطورةً أخرى.

بقيت كلمة أخيرة أقولها عن قصيدة النثر قبل أن يكرر أحدهم ذلك الكلام المغسول الذي يحاول إخراجها من دائرة الشعر. أقول -وأجري على الله- إنّ قصيدة النثر لم تعد نظرية وإنما واقعا، ولم تعد ترفًا وإنما ضرورة، ولعلّها أليق الأشكال الشعرية بحياتنا المعاصرة، ولهذا القول أسبابه التي سأبسطها.

كم مرّة قرأتَ قصيدة جاهلية وأخرى معاصرة، فشعرت برواء الأولى وهباء الثانية. تمتلئ الأولى تفاصيل وألوانًا، بينما تجنح الثانية إلى الرمز والتجريد تعاميًا عما حولها. يلتفت الجاهلي إلى ناقته فيصف ذنبها وفخذيها وفقارها وساقيها ومرفقيها وعثنونها ومشفرها وجمجمتها وعلوب النسع في دأياتها.

أما الشاعر الحديث فيتلفت حوله فإذا بآلاف المنتجات والأشياء وصلتنا بأسمائها الأجنبية، وإذا باللغويين يشجبون ويتباكون دون أن يزوّدوا الناس ببدائل مقنعة أقرب إلى أذواقهم وأجرى على ألسنتهم، وإذا بالقصيدة الكلاسيكية تتحول قلعةً كلسيّة تلفظ كل هذه الأسماء ما لم تُعرَب.

حاول شعراء كبار كأبي تمام والمتنبي أن يُعرِبوا الأسماء الأجنبية قسرًا، فبدت -رغم ندرتها في أشعارهم- هجينةً شائهة. ما بالك إذن بشعرائنا المعاصرين المساكين: إما أن يُعربوا هذه الأسماء قسرًا -وهي كثيرة- فيثيروا الضحك، أو يعرضوا عن حياتنا الحديثة ويصفوا عالمًا من الهباء والتجريد.

يجدر بالذكر أنّ الأسماء الأجنبية دخلت لغتنا الدارجة بأريحية، وكذلك مقالاتنا، وكذلك القصة والرواية، وحتى الشعر النبطي، وحدها القصيدة الخليلية بقيت بالمرصاد إذ لا فسحة فيها لالتقاء ساكنين. ماذا بوسع الشاعر أن يفعل؟ إما أن يجنح إلى الرمز والتجريد، أو يضّحي بالموسيقى الخليلية.

اقرأ قصائد رخا، ستجد لذة كبيرة حين يتحدّث الشاعر عن فترينة المقهى، أو عن انكبابه على موبايله، الدبل إسبريسو التي يرومها، سجائر غولواز التي يحرقها، رائحة الكلور، سرير الأنتيكا، خيط اليويو، البي إم دبليو، الإيرباص، لفائف البانجو. هل نخرس عن كل هذا إلى أن يجد اللغويون بدائل أفصح؟

لكن أيّ موسيقى ستبقى لو تخلّينا عن المراوحة ما بين الأحرف الصائتة والصامتة؟ إنه رهان قصيدة النثر المستحيل، وهو ما يجعلها أصعب الأجناس الشعرية، ذلك لأنها تتخلق من العدم، دون هيكل موسيقي وعلى غير مثال سابق. لو عددتُ ما أرتضيه منها لما جاوزتُ أصابع اليد، ولعلّ قصائد رخا أول ما أعدّ.

جاري تحميل الاقتراحات...